森田療法とは

NPO法人生活の発見会は、医療機関でないため、薬を使わず根本的に神経症(パニック·社交不安·強迫·不安症など)に対処する「森田療法」が学習できる自助組織です。

以下動画では、森田療法について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

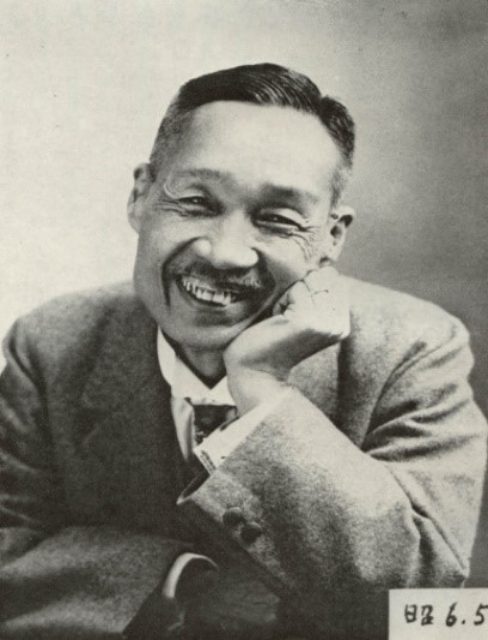

森田療法は、我が国が生んだ世界的に有名な東京慈恵会医科大学の初代精神科教授であった森田正馬(もりたまさたけ/しょうま・1874~1938)が創始した日本独自の精神療法で、1919年に確立されたと言われています。森田自身が学生時代に神経症に陥り、自力でそれを克服した体験をもとに、東京大学を卒業して医師になると同時に、神経症の精神療法に情熱を傾け、独自の治療法を編み出しました。

森田療法は一言でいえば、「あるがまま」を身に付けるための療法です。「あるがまま」とは、不安や恐怖があってもそれを持ち堪えながら、必要とする目的に向かって努力することです。その実践によって、不安や恐怖という感情をそのまま受入れることができるようになり、人間的に大きく成長することで、神経症から解放されるようになるのです。

-

森田療法とはどんな療法なのでしょう?

詳細 閉じる ▼「人と視線を合わせられないのです」

「異性と話すだけで真っ赤に……」

「私の表情が、人を不愉快にするのです」

「からだから嫌なにおいを出し、周りの人に迷惑を……」

「雑念がわいて、勉強に身が入らない」

「心臓が急に止まってしまうのではないか・・・」

悩みに悩み、そのあげく、人に合わないように努め、 学校や職場も休み、ひきこもってしまう……。そういう人が目立っています。

内向的で心配性、完全欲が強いといった神経質な性格傾向の人なら誰でも、身体や感情の違和感ばかりに気をとられ、それを取り除こうとしてかえってその違和感にとらわれていく、という経験をしたことがあるでしょう。

そうした「心のからくり」によっておこる精神状態が「神経症」であり、森田療法はこうした神経症のための治療法です。欧米の精神療法では、不安や症状を異常と見なし取り除こうとします。これに対し森田療法は、不安があるのは人間として自然なことだと認め、不安との共存をめざします。

そして、不安の裏にある「生の欲望」に目を向け、その欲望にのっていまの自分を現実世界で活かしていこうとします。

不安や症状は、こうした努力を積み重ねていく過程で次第に小さくなっていくのです。

そして近年になって、森田療法は日本独自の療法として、広く海外でも注目を集め始めるようになりました。

科学的な精神療法には、その基礎をなす理論とその理論に基づく技法があります。 森田療法は、しっかりした理論と技法を備えた科学的な精神療法です。

森田療法の技法は、森田博士の時代に完成していました。

80年以上たった今日でも、入院の場合、1週間程度の臥辱期(がじょくき)のあと作業療法期がつづき、日記指導が平行するという基本は変わっていません。

臥辱期というのは、患者を一週間外界から遮断し、ひとつの部屋に隔離し、寝たきりにして、食事や洗面のほかいっさい気晴らし-をさせないというものです。

こうすることによって、それまでの不安や苦悩とじかに向き合い、自分の中にある活動欲を自覚させます。

そしてつづく作業療法期では、様々な作業を通じて事実に立脚してものごとを見、考え、行動することを学びます。ただ、現在では、施設維持の困難や患者側の時間的な制約から、入院森田療法を行う病院は減って、外来治療が主流になっています。

-

森田療法の考え方

詳細 閉じる ▼

森田療法には「生の欲望」という基本的な考え方があります。

それは、人間は誰しも「長生きしたい」「出世をしたい」「健康でいたい」「幸せになりたい」などといった欲望をもっています。

これらの欲望を称して「生の欲望」といっていますが、精神的に健康な人は、この生の欲望にそって自分を生かす建設的な生活をしています。

しかし、ある人は何かのきっかけで、それまで外に向かって建設的な働きをしていた注意の方向が、自己の心身の方に向きを変え、自分ばかりに注意を向けるようになります。

そして人間として絶えず変化している自己の心身に違和感を感じ、その違和感を病的なものと考え、慌ててそれを取り除こうとするようになりますが、これを森田療法では神経症と呼んでいます。すなわち、なにもいじらなくてもよく、放置しておけばよい正常な感覚を異常とみなし、排除しようとしたことから神経症が始まるのです。そのため、神経症を治すためには、神経症の症状を取り除こうとして、自分の方に向かっている注意を外界の方に転換させようというのが森田療法なのです。

神経質症状をもつような人は、ただ内気なだけではなく、一方に向上発展の意欲が強く、負けず嫌いでもあって、自分の欠点や弱点と思われることに我慢ができず、当たり前の自然の心の動きや、だれにでもあるコンディションの変化に反発して、かえってそれに対する意識を強め、苦悩を倍加することになり易い。

従って神経質者は、内向的ばかりの、あるいは外向的ばかりの単純な構造の性格ではなく、複雑な性格をもっていて、しかもその調和がとれていない状態と言えます。 -

森田療法の「あるがまま」とは

詳細 閉じる ▼そのような状態(神経症)に陥ってしまった人にたいし効果があるのが森田療法です。

森田療法の真髄は「あるがまま」ですが、「あるがまま」とは、自分自身の姿や状態をそのまま認めることです。

自分のどんな感情もそのままに感じ受け入れることです。

そして、不安、不快な感情をもちながら「~したい」という自然な欲望にのっとり行動することとも言えます。

即ち「あるがまま」とは、不安や恐怖(症状)を、そのままあるがままに受け入れて、本来の欲望にのってなすべきをなすことです。

自分にとって良くないと思う感情や辛い感情などはないほうがよい、あってはならないと思うと、素直な感情をやりくりしてみたり消してしまおうとしてみたりします。

それは私たちに強迫観念を作り出すだけでなく、自然に感じる習慣をなくしていってしまうのです。

「あるがまま」の実践を積むと、この意味するところが、たんに神経質症状からの解放を助けるだけでなく、人間が人間らしく生きることを知る「生き方」であることを知るようになります。

しかし、「あるがまま」という日本語について私たちは、ある先入観をもっています。

そこから間違った解釈が生まれます。その一つは、“あきらめ”に近い心境を意味する言葉として受けとめる場合です。

いま一つは、喜怒哀楽をそのまま行動に表していいのだという、気分本位を肯定する言葉として受けとめる場合です。

いずれも「あるがまま」のはき違えです。「あるがまま」については、森田博士の高弟であった高良武久博士の有名なプールの飛び込み台のたとえがあります。

プールの高い飛び込み台から初めて飛び込もうとするとき、恐怖心を起こすのは、一般の人に共通の心理です。この恐怖のために飛び込むのをやめてしまうのが、あきらめの態度。

この恐怖心が邪魔だからといって、観念的にこの恐怖心を起こすまいとして、恐怖心がなくなったら飛び込もうとするのがはからいで、神経症に通じる態度。

当然起こるべき恐怖はそのまま受け入れて、ビクビクハラハラしながら本来の発展的行為である飛び込むという欲望にのって飛び込むのがあるがままの態度。

-

森田療法の目ざすところ

詳細 閉じる ▼「あるがまま」に「なすべきをなす」実践によって、これまで症状に向かっていた注意が行動に振り向けられ、実生活上の悪循環が断たれ、 行動・成功・喜びの良循環が生じます。

それが回復の始まりです。

そして「あるがまま」の生き方は、たんに神経質症を治すだけでなく、人間本来の生き方の根本です。森田療法は、不安をなくそうとはしません。不安は人間性に備わった自然な感情ですから、その不安をなくす必要はないのです。

心のからくりによって、普通以上に複雑な精神の葛藤を起こし、「症状」になってしまったものを、ただの単純な不安に戻していくのが森田療法です。

森田療法の理論を学ぶ過程で、 実生活上の悪循環は解消へと向かいます。

そのとき神経質者は、自然に自分の症状の背景にあった適応不安に気づき、求めているものを追及する力が自分に備わっていることに気づきます。この自分のなかにある大きな力を、引き出してゆくのが、森田療法です。 -

森田療法が活用される主な症状

詳細 閉じる ▼現在、森田療法は以下のような症状を治療対象としています。

パニック障害

強迫性障害

パーソナリティ障害

発達障害

慢性的なうつ病

心因性の身体症状

PTSD(心的外傷後ストレス障害)

がん治療時のメンタルケア

引きこもりのメンタルケア

もともと森田療法は、不安障害やパニック障害、強迫性障害などの神経症が主な治療対象でした。

しかし研究が進むにつれて、より幅広い心の不調の緩和にも応用されるようになりました。

-

神経質性格になりやすい人のタイプ

詳細 閉じる ▼心のバランスを崩しやすい性格である神経質性格は、以下のようないくつかのタイプに分かれています。

内向的傾向が強い

心配性で感受性が強い

完全欲が強い

執着心が強い

上記の項目に心当たりがある方は、神経症を発症する可能性が高いといえます。

また心当たりがなくとも、次項で解説する、とらわれの機制を断ち切れなければ心の不調を引き起こしてしまうかもしれません。

-

森田療法の“とらわれの機制”とは?

詳細 閉じる ▼とらわれの機制とは、森田療法における重要な概念で、“精神交互作用”と“思想の矛盾”による心の悪循環のことです。

以下で精神交互作用と思想の矛盾について解説しますので、ご自身に当てはまる部分がないかどうかをお確かめください。

精神相互作用

精神交互作用は、「注意と感覚の悪循環」ともよばれています。

たとえば人前に出たときに、不安や緊張のせいで顔が赤くなった経験はありませんか?

その際、顔が赤くなっている事実に恥ずかしさを覚え、不安や緊張がさらに強まり、顔の赤みが増してしまったこともあるかもしれません。 人はある一つの感覚に注意を向けると、その感覚がより一層強まるのです。このような視野狭窄による注意と感覚の悪循環が、心の乱れを生じさせます。

思想の矛盾

「あってはならない」「かくあるべき」という、現実の自分と理想との矛盾で心が揺れ動くことも、悪循環につながります。

先ほどの例でいえば、「人前で顔を赤らめてはならない」「顔色をもとに戻すべき」という自身が決めつけた理想と、顔が赤らむ現実との矛盾が、生きづらさを増幅させます。 その結果、心が乱れ悪循環に陥る可能性が高まるわけです。

-

森田療法の進め方

詳細 閉じる ▼続いて、森田療法の具体的な進め方をお伝えします。

実際に治療を受ける際のイメージを掴むのにお役立てください。

ステップ①悪循環を明確にする

ステップ②行動と感情を分ける

ステップ③生の欲望を強める

ステップ①悪循環を明確にする

「森田療法は、自身がとらわれている悪循環を明確にするところから始まります。

悪循環にとらわれている方は、「何をしてもうまくいかない」という無力感を抱えているケースがほとんどです。

しかし森田療法では、負の感情をあるがままに受け入れるため、そもそも「なんとかしなければ」という考えを持つ必要がありません。 自身が悪循環を明確化したうえで、そのことを理解できれば、森田療法に前向きに取り組めるようになります。ステップ②行動と感情を分ける

続いて、行動と感情を切り離して考えるステップに移ります。

具体的には「できること」と「できないこと」を明確にし、前向きな気持ちで取り組める活動を見つけていきます。

このステップで大切なのは、「できないこと」に対して無理に向き合わない心の在り方です。

義務感を原動力にして起こす行動は、精神的な負担が非常に大きいので、「できること」から取り組んでいきましょう。

そうすることで、とらわれの機制から徐々に脱却できるようになります。ステップ③生の欲望を強める

上記のステップを経てとらわれが薄れてきたら、生の欲望への理解を深めていきます。

「できること」を実行して成功体験を重ねると、「もっとたくさんの人と関わりたい」「あるがままに生きたい」という感情が芽生えるでしょう。 こうした感情こそが、まさに森田療法でいう“生の欲望”です。

この感情をもとに素直な気持ちで行動することで、心の整理がおのずとつき、負の感情にとらわれない健やかな毎日を送れるようになるのです。 -

森田療法を受けられる場所

詳細 閉じる ▼森田療法は、精神科や心療内科、精神神経科などで受けることができます。

ただし、これらの診療科目を掲げているすべての医療機関で受けられるわけではないため、公式ホームページや電話で森田療法を提供しているかどうかを必ず確認しましょう。なお森田療法は、自助グループのサポートがあれば、自身でも取り組める治療法です。

「医療機関に通院するのは気が引ける」「同じ悩みを抱えている人と一緒に苦しみを乗り越えたい」とお考えの方は、自助グループに相談してみてはいかがでしょうか。 -

公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団「心の健康セミナー講演会より」

生活の発見会 理事長

名前:井上 和行(イノウエ カズユキ)

役職:NPO法人 生活の発見会 理事長

趣味:ジム・車・旅行

経歴

広島大学を卒業後、大手流通業に入社し、北海道から沖縄まで全国21カ所で転勤を経験。41歳頃、雑念恐怖や疾病恐怖を伴う神経症に悩まされる中、幸運にも森田療法に出会う。生活の発見会へ入会、集談会に参加して森田療法への学びを深め、症状を克服した。

NPO法人生活の発見会は、医療機関でないため、薬を使わず根本的に神経症(パニック·社交不安·強迫·不安症など)に対処する「森田療法」が学習できる自助組織です。

和田秀樹先生のYouTubeチャンネルで「生活の発見会」が取り上げられました。